足の裏の痛みでお悩みの方に知っておいて欲しい。足底腱膜炎・足底筋膜炎とは?

今回は「足の裏の痛み」について。

その中でも足底腱膜炎について簡単に書いていこうと思います。

目次

足底腱膜炎とは

足底腱膜炎とは、足の裏にある足底腱膜に炎症が起きたり微細な損傷が起きたりする傷病です。

足底腱膜にかかる負担が様々な要因で大きくなることで炎症や損傷が起きてしまいます。

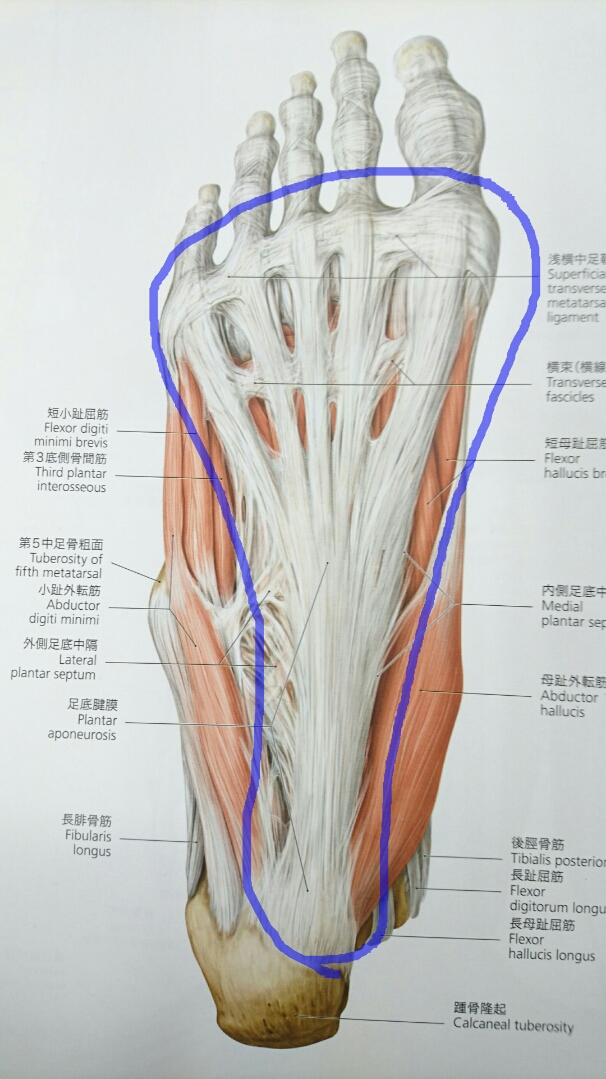

ちなみに足底腱膜はこちらです。

青丸で囲んである白い筋が足底腱膜です。

この足底腱膜に炎症や損傷が起きてしまうんですね。

症状

足底腱膜炎では

「歩くと足の裏が痛い」

「走ると足の裏が痛い」

「跳ねると足の裏が痛い」

というように、体を動かした時に痛みが出ます。

痛みが出る場所は土踏まず付近。

その中でも特に痛みが出やすい場所はこのあたり。

絵の青○で囲んである辺り(土踏まずでも踵に近い部分)に痛みが出ることが多いです。

足底腱膜への負担が大きくなってしまう要因

前述したように、足底腱膜炎は足底腱膜への負担が大きくなることで炎症などを起こしてしまいます。

そのような「足底腱膜への負担」を大きくしてしまう要因には

・使いすぎ

・筋肉のバランスが偏っている

といったものがあります。

この二つの要因が重なることで足底腱膜への負担が大きくなり、炎症や損傷を起こしてしまいます。

「使いすぎ」について

負担を大きくしてしまう要因の一つである「使いすぎ」についてですが、これはとても単純です。

例えば、仕事などで歩く距離が長くなると足底腱膜に長時間負担が掛かり続けてしまいます。

その結果負担は大きくなり、炎症なども起こしやすくなってしまいます。

「筋肉のバランスが偏っている」ということについて

筋肉のバランスが偏っている時も足底腱膜への負担が大きくなってしまいます。

「歩く」や「走る」「飛び跳ねる」などの動作は体の様々な筋肉がバランス良く働くことで起きるものです。

この動作時に働く筋肉に偏りがあると、足底腱膜への負担も大きくなる傾向が強く、その結果炎症や損傷を起こしやすくなってしまいます。

治療について

足底腱膜炎の治療では電気治療や温める治療を行うことが多いです。

ですが足底腱膜炎の原因は、足底腱膜への負担が大きくなることです。

ですから足底腱膜への負担を減らすことが治療をする時には大事になります。

負担を減らす治療としては

・休む

・テーピングなどで補強をする

・筋肉のバランスを整える

といった方法があります。

休むことで負担を減らす

「歩く距離を短くする」というように歩く距離に制限加えることで足底腱膜への負担を少なくできます。

ただし休むだけでは再発予防ができません。

ですから

「歩く距離を短くして症状が改善されたが、また長い時間歩くようになったら痛み出した」

というように、再び痛み出すことも多いです。

そういったことから考えると休むだけではなく再発予防のための治療も行うことが大事になってきます。

テーピングなどで補強する

この方法はテーピングなどで痛みの出てしまう動きを制限し、患部の負担を減らす方法です。

テーピングなどで補強することの最大のメリットは、「休まなくても症状を改善できる可能性が高くなる」という点です。

しかし、この方法は関節や筋肉の動きを制限することでもあります。

その影響で全身の動きがスムーズでは無くなってしまい、結果として他の場所への負担が大きくなってしまう可能性も高くなります。

ですから、テーピングの必要がなくなった時に、全身の動きがスムーズになるような体作りをする必要があります。

筋肉のバランスを整える

前述したように、筋肉のバランスが偏ることで足底腱膜にかかる負担が大きくなります。

そのような偏った筋肉のバランスを整えることで、足底腱膜への負担を減らす方法です。

鍛える筋肉は個人差があり、詳細をお書きすることができないのですが、的確に筋肉を鍛えることができれば、かなり高い効果を出すことができます。

ただし、筋肉のバランスを整えるということは、今まで使っていなかった筋肉を使うことでもあります。

ですから指導者の指導力だけではなく、患者さんの「集中力」と「継続力」も大事になってきます。

ですから他の治療よりも患者さんが少し大変かもしれません。

しかし、筋肉のバランスを整えることは痛みの改善や予防は勿論、様々なメリットがあります。

ですから、筋肉のバランスを整えることまで行うことが理想的だと考えています。

治療期間

足底腱膜炎の場合、筋肉のバランスを整えるところまでできれば2~4週間くらいで良くなることが多いです。

しかし、筋肉のバランスは管理しなければ再び偏ってしまいます。

ですからセルフケアなどでトレーニングを続け、管理することが必要となってきます。

まとめ

足底腱膜炎は長期化することもある痛みです。

ですが、患者さんの頑張りしだいで改善・予防ができるものでもあります。

ですから、少し大変かもしれませんが、治療に関しても色々とトライして欲しいと考えています。

この記事を書いた人

- 塚越接骨院 院長

-

施術歴10年

整形外科や接骨院で研修を重ねる中で姿勢の重要さに気付く。

それ以来、解剖学・生理学だけでなく、力学・生物学・進化学といった分野の科学的根拠にも基づいて姿勢改善と言うものを考え続ける。

今ではそれらの知識を活かし『本当の良い姿勢』についてお伝えしながら皆様の姿勢改善と健康をサポートしております。

治療2019年5月25日痛みが無くなる事で、どの様に生活が充実するのかを具体的に挙げてみました。

治療2019年5月25日痛みが無くなる事で、どの様に生活が充実するのかを具体的に挙げてみました。 姿勢2019年4月6日成長期が終わる前に膝の痛みは改善できる?オスグットと姿勢の関係性。

姿勢2019年4月6日成長期が終わる前に膝の痛みは改善できる?オスグットと姿勢の関係性。 姿勢2019年3月23日良い姿勢になると体に得られるメリットについて。

姿勢2019年3月23日良い姿勢になると体に得られるメリットについて。 姿勢2019年3月9日良い姿勢はダイエット効果が期待できる?姿勢と脂肪燃焼の関係性について。

姿勢2019年3月9日良い姿勢はダイエット効果が期待できる?姿勢と脂肪燃焼の関係性について。