治療をしても治らない肩こりを改善する治療方法とは?肩こりと姿勢の関係性について。

- 何年も肩こりが治らない

- ストレートネックだから肩こりは治らないと言われた

- 治療をしても良くなるのは一時的

肩こりに悩まされている人には、このような悩みを持たれている人も多いのではないでしょうか?

しかし、そんな治療をしても治らない肩こりは、実は治すことが可能です。

ではそんな『治らない肩こりを改善させる方法』とは一体何なのでしょうか?

個人的には、その方法とは

姿勢を良くすること

だと考えています。

しかし、なぜ肩こりと姿勢は関係しているのでしょうか?

今回はそんな『肩こりの改善と姿勢の関係』について解説していこうと思います。

姿勢を良くすれば肩こりが改善し生活が楽になると思いますし、肩こり改善以外にも様々なメリットが有ります。

しかし、肩こりと姿勢の関係性が分からなければ、『本当に姿勢を良くすることで肩こりが治るのかな?』という不安を持ってしまい、モチベーションにも影響が出てしまうことも考えられます。

ですからそういった『不安』を取り除くためにも、よろしければ最後までご覧頂けたらと思います。

※今回の記事で参考にした本:『プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論 運動器系』『身体運動学・関節の制御機構と筋機能』

目次

肩こりの原因

では肩こりと姿勢の関係を理解して頂くために、まずは肩こりの原因について解説していこうと思います。

とはいっても肩こりの原因は様々で、肩の筋肉の疲労だったり、首の骨(頸椎)の歪みだったりと様々です。

しかし、そんな様々な原因が有る肩こりの9割に共通する症状が有ります。

それは

肩の筋肉が常に張っている(こっている)

というものです。

この『肩が張っている』という症状は、肩こりに悩まされる人のほとんどが一度は言われたことのある症状なのではないでしょうか?

そして、私たち施術者から見ても

『肩こりに悩まされている人=肩が張っている』

と言えるくらい肩こりの人に多い症状でもあります。

ですから、その『肩が張っているのは何故なのか?』ということを突き詰めることで、『肩こりと姿勢の関係性』についても理解し易くなります。

肩で張っているのは『僧帽筋』と『肩甲挙筋』という筋肉

では、そんな『肩こりの時に、肩が張っているのは何故なのか?』という事を理解する為に、『張っている筋肉は何と言う筋肉なのか?』ということについて解説していこうと思います。

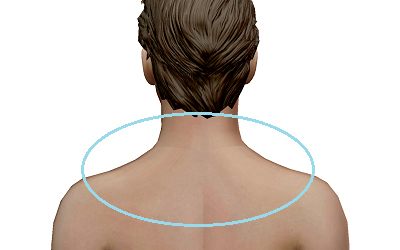

まず、肩の張りが出る場所をイラストで見ていきましょう。

肩の張りが出る場所は、イラストの○で囲んである部分です。

この部分には、僧帽筋と肩甲挙筋という筋肉があります。

肩こりの時に張ってしまう筋肉は、この僧帽筋と肩甲挙筋という筋肉で、肩こりに悩まされている人の9割くらいはこの筋肉が張っている様に思います。

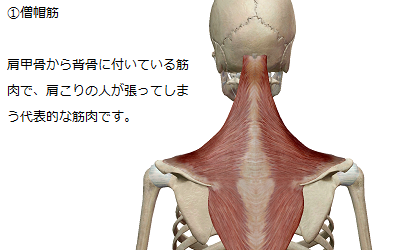

ちなみに僧帽筋と肩甲挙筋をイラストで見てみるとこのような感じです。

まずは僧帽筋。

僧帽筋は、イラストにも有る様に肩甲骨と背骨に付いています。

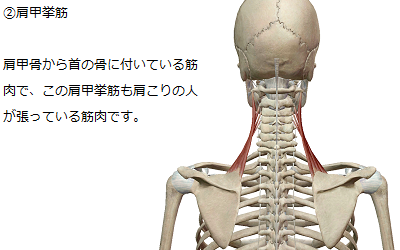

そして次に肩甲挙筋。

肩甲挙筋は僧帽筋の下に隠れています。

この僧帽筋も肩甲骨と首の骨に付いていますね。

そしてこのイラストを見て頂くと、肩の張り感やコリ感などの症状が出ている部分とほぼ一致していることが改めてわかりますね。

なぜ僧帽筋と肩甲挙筋が張るといけないのか?

ではなぜ僧帽筋と肩甲挙筋が張るといけないのでしょうか?

それには2つの理由が有り、以下のようなものとなります。

- 僧帽筋と肩甲挙筋は疲れがたまりやすいから

- 僧帽筋と肩甲挙筋が張ってしまう姿勢は首周辺のインナーマッスルを使えていないから

この様な理由から僧帽筋と肩甲挙筋が張っていることはあまり良いとは言えないのです。

では、それぞれの理由についてもう少し詳しく解説していきましょう。

僧帽筋と肩甲挙筋は疲れがたまりやすい

僧帽筋と肩甲挙筋は外から触れることができる筋肉です。

このように手で触れることができる筋肉は、体の表面に近い場所にあり、そのような筋肉をアウターマッスルと言います。

実はこのアウターマッスルは筋肉中に酸素を多く貯めておくことが苦手です。

そのようなことからアウターマッスルである僧帽筋と肩甲挙筋も、酸素を多く必要とする有酸素運動が苦手であり持久力が無い筋肉なのです。

ですから『同じ姿勢を長時間維持する』といったような持続的な行動には向いていません。

しかし、肩こりで悩まされている人は、長時間、僧帽筋と肩甲挙筋が張っている状態です。

そして、この様に筋肉が張っている状態というのは言い換えれば筋肉を持続的に使っているということでもあります。

ですから、持久力が乏しい僧帽筋や肩甲挙筋にはすぐに疲れがたまってしまうのです。

そして、このように疲れがたまることは肩こりの原因にもなり得る訳ですから、その様なことから考えても『僧帽筋と肩甲挙筋が張っている状態は良くない』ということが言えるのです。

僧帽筋と肩甲挙筋が張っている時は、首周辺のインナーマッスルを使えていない場合が多いので良くない

では次に『僧帽筋と肩甲挙筋が張っていると、首や肩周辺のインナーマッスルが使えないから』ということについて解説をしていこうと思います。

まず前述しましたが、姿勢を維持している時に肩から首が張っている時は、僧帽筋や肩甲挙筋といったアウターマッスルを使い姿勢を維持している状態です。

そのようなアウターマッスルで姿勢を維持している時は、逆に言えば首や肩の周りにあるインナーマッスルで姿勢を維持できていない状態です。

そして、そのような『インナーマッスルで姿勢を維持できていない状態』は、実はあまり良くないのです。

ではなぜインナーマッスルが機能していないと良くないのでしょうか?

それはインナーマッスルが機能していないと首や背中の背骨が歪み易くなってしまうからです。

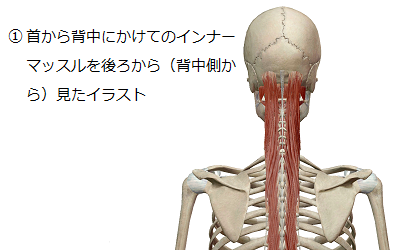

インナーマッスルとは、身体の深層についている筋肉で、脊柱(背骨)に沿うようについています。

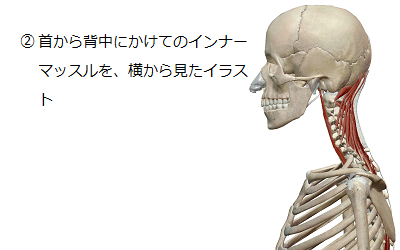

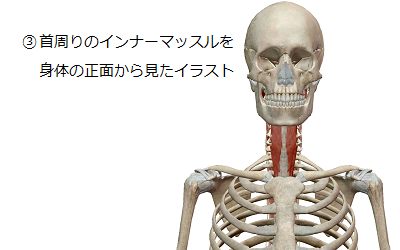

イラストで見ると、このような感じです。

まずは後ろから見たインナーマッスル。

次に横から見たインナーマッスル。

最後に前から見たインナーマッスル。

このように、インナーマッスルは背骨に沿うように付いています。

そして、背骨と背骨がずれたりしない様に安定させています。

ですから、そんなインナーマッスルが機能すると、背骨が曲がったり歪んだりしにくくなります。

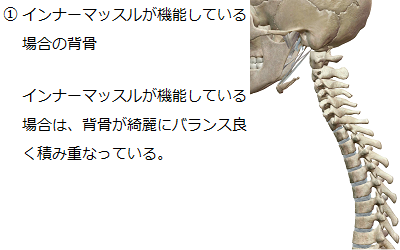

そして、インナーマッスルが上手く働くと下のイラストの様に背骨は綺麗に積み重なります。

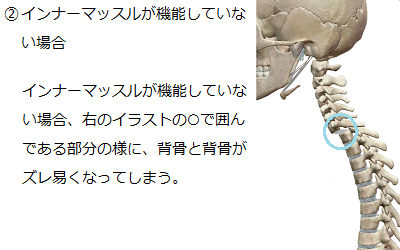

しかし逆に言えば、背骨を安定させゆがみにくくする役割を持つインナーマッスルが機能しなくなることは、背骨と背骨がずれる可能性が高くなるという事でもあります。

ですから、その結果、『背骨の歪み』につながる可能性を高めてしまいますし、下のイラストの様に背骨がゆがんでしまう可能性も高くなってしまうのです。

そして、インナーマッスルが上手く働かないことで起きやすくなる『首の骨のゆがみ』は肩こりの原因の一つでも有ります。

ですから、インナーマッスルが使えていない状態は『肩こりになりやすい』と言えますし、同時に『インナーマッスルが使えていない肩が張った状態は良くない』ということが言えるんですね。

僧帽筋・肩甲挙筋の張りを緩めるためには姿勢が重要

では『僧帽筋と肩甲挙筋が緩み、インナーマッスルが働いている状態』にするためには、どのようにすれば良いのでしょうか?

その方法が今回の話の冒頭から述べている

姿勢を良くする

という事だと考えています。

なぜなら『姿勢を良くする』ということは背骨がバランス良く積み重なるということでもありますし、それはインナーマッスルをきちんと使えるようにするということでもあるからです。

インナーマッスルが使えれば、僧帽筋と肩甲挙筋は無駄に使うことが無くなり緩み易くなりますし、首の骨もゆがみにくくなります。

そしてそれは、肩こりの原因を取り除くという事でも有りますし、そのようなことから考えても、

『姿勢と肩こりの改善は深く関係している』

という事が言えるんですね。

ですから、『肩こりを改善したい』という方は、まず姿勢を良くすることを心掛けてみてください。

それだけで肩こりが改善する可能性を高めてくれると思います。

ただし、良い姿勢はただ胸を張れば良いという訳では有りません。

胸を張っても僧帽筋と肩甲挙筋に力が入ってしまうこともありますし、そうなってしまっては姿勢を良くしているつもりでも肩こりは改善されないと思います。

ですから、良い姿勢を心がける前に『良い姿勢』について理解を深めることが大事です。

ちなみに当院のブログでは『良い姿勢を自分で目指す時に意識して欲しいポイント』について解説した記事を書いております。

ですから、自分で姿勢の改善を目指す場合は、是非参考にして頂ければと思います。

ただし、良い姿勢に改善することは、それなりに難しいことでもあり、自分自身の力のみで姿勢を改善する場合は、何年という単位で時間が掛かることを覚悟しておいてください。

そして、もし『早く姿勢を改善したい』という事であれば、姿勢に関してのプロに相談することをオススメ致します。

まとめ

今回述べてきたように、肩こりは姿勢と深く関係しています。

勿論、姿勢を改善することは簡単なことでは有りませんが、姿勢を良くすることは肩こり改善だけでなく、健康で若々しい身体を手に入れることにもつながります。

ですから、自分なりに少しずつでも良いので、姿勢改善に取り組んで頂けたらと思います。

この記事を書いた人

- 塚越接骨院 院長

-

施術歴10年

整形外科や接骨院で研修を重ねる中で姿勢の重要さに気付く。

それ以来、解剖学・生理学だけでなく、力学・生物学・進化学といった分野の科学的根拠にも基づいて姿勢改善と言うものを考え続ける。

今ではそれらの知識を活かし『本当の良い姿勢』についてお伝えしながら皆様の姿勢改善と健康をサポートしております。

治療2019年5月25日痛みが無くなる事で、どの様に生活が充実するのかを具体的に挙げてみました。

治療2019年5月25日痛みが無くなる事で、どの様に生活が充実するのかを具体的に挙げてみました。 姿勢2019年4月6日成長期が終わる前に膝の痛みは改善できる?オスグットと姿勢の関係性。

姿勢2019年4月6日成長期が終わる前に膝の痛みは改善できる?オスグットと姿勢の関係性。 姿勢2019年3月23日良い姿勢になると体に得られるメリットについて。

姿勢2019年3月23日良い姿勢になると体に得られるメリットについて。 姿勢2019年3月9日良い姿勢はダイエット効果が期待できる?姿勢と脂肪燃焼の関係性について。

姿勢2019年3月9日良い姿勢はダイエット効果が期待できる?姿勢と脂肪燃焼の関係性について。